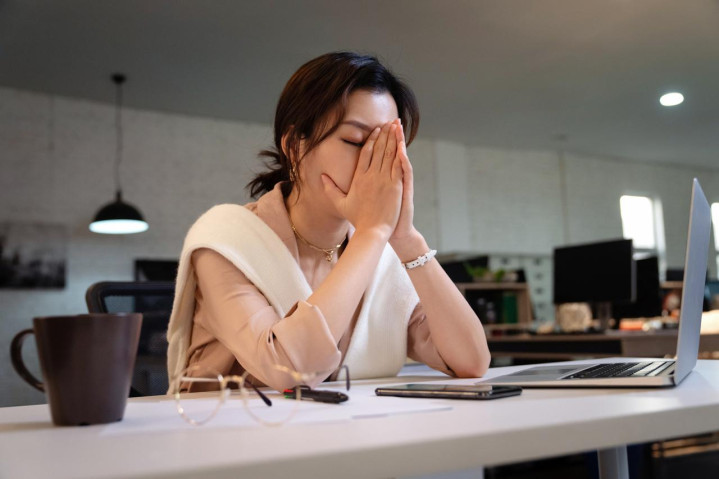

“不仅要在实体空间付出情绪劳动炒股哪个平台好,还要在网络空间随时在线、情绪饱满,就算面对不合理要求,情绪不好,也要时刻对同事和客户保持热情微笑……”近日,在职场打拼了近8年的李丹洋如是吐槽“无处不在”的情绪劳动带给她的内耗和困扰。在社交媒体上,“上班的累是来自情绪劳动而不是工作本身”等相关话题此前多次登上热搜。(7月28日《工人日报》)

在普遍认知中,劳动分为脑力与体力两类。但“第三种劳动”——情绪劳动的概念被提出,即为了让组织、他人感到满意和舒适,调节自身情绪和表情所付出的、常被忽视的劳动。这种劳动在服务行业、窗口行业尤为突出。一些企业为“卷”口碑、形象,要求员工时刻保持微笑服务以取悦客户。然而,这种劳动的价值既未得到充分认可,也缺乏相应回报,反而导致劳动者陷入困扰与疲惫。事实上,情绪劳动与脑力、体力劳动一样,一旦超出正常承受范围,就会带来身心伤害,这亟待用人单位与有关部门重视。

首先,劳动者的情绪劳动价值应得到肯定。受现有社会认知和法律规定限制,情绪劳动及其价值常被用人单位忽视。部分劳动者的情绪表现积极性就容易受挫,甚至遭遇“情绪不饱满、态度不热情”等批评或岗位调整,加剧了职业困惑。改变这一现状,需要用人单位正视情绪劳动价值,积极鼓励劳动者展现情绪劳动。

目前,已有部分用人单位开始重视情绪劳动价值。比如有银行职员凭借日复一日细致周到的“微笑服务”赢得客户好评,多次获评“年度服务标兵”。这是对情绪劳动价值的肯定与回馈,但多数用人单位仍对此重视不足。建议用人单位将情绪劳动纳入内部制度,对情绪表现优异的劳动者给予更多奖励。

其次,过度情绪劳动引发的内耗与困扰亟待解决。劳动者在工作中需保持适度情绪表现,给同事、客户留下良好印象。但若情绪劳动过度,导致表情僵硬、心情糟糕,将对劳动者自身和工作产生负面影响。因此,各单位应合理界定情绪劳动尺度,避免情绪劳动变成情绪劳累。同时,对于情绪劳动过度的员工,应该有情绪休假安排。目前,已有部分企业设置了“不开心假”“情绪假”。

用人单位还需探索更多化解情绪劳动困扰的措施。比如出台情绪减压方案,通过心理咨询、设立情绪宣泄渠道等方式,帮助劳动者“轻装上阵”。此外炒股哪个平台好,劳动主管部门和立法机关也应关注情绪劳动的价值与困境,完善相关立法与执法工作。(冯海宁)

盈胜优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。